„Ich ging an jenem Abend vor dem wichtigsten Tage meines Lebens in Würzburg spazieren. Als die Sonne herabsank, war es mir, als ob mein Glück unterginge. Mich schauerte, wenn ich dachte, dass ich vielleicht von allem scheiden müsste, von allem, was mir teuer ist.

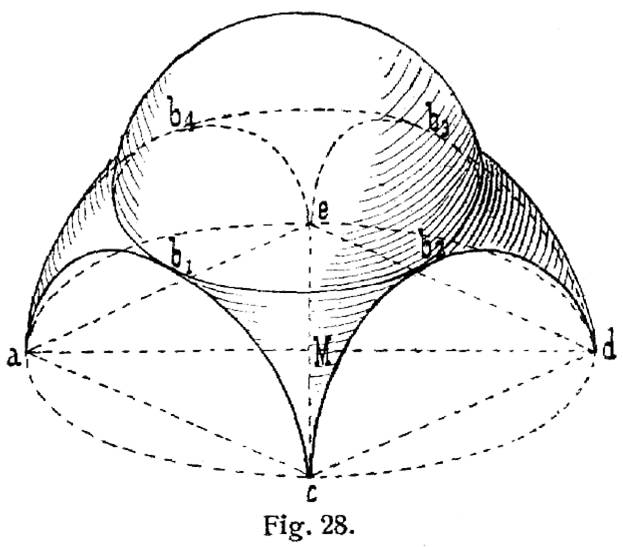

Da ging ich, in mich gekehrt, durch das gewölbte Tor sinnend zurück in die Stadt. Warum, dachte ich, sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch keine Stütze hat? Es steht, antwortete ich, weil alle Steine auf einmal einstürzen wollen – und ich zog aus diesem Gedanken einen unbeschreiblich erquickenden Trost, der mir bis zu dem entscheidenden Augenblicke immer mit der Hoffnung zur Seite stand, dass auch ich mich halten würde, wenn alles mich sinken lässt.“

So schrieb im Jahr 1800 der als preussischer Offizier und als Student der Mathematik gescheiterte Heinrich von Kleist an seine Braut Wilhemine von Zenge. Den Trost vom Gewölbe, das gerade deshalb hält, weil alle Steine auf einmal stürzen wollen, den können wir in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise wieder gut gebrauchen.

Wenn ein kleiner Bauunternehmer überschuldet ist, muss er zum Insolvenzrichter seines Heimatortes. Er darf nicht zu spät kommen, sonst riskiert er eine Strafe. Wenn eine Bank überschuldet ist, hilft ihr der Staat. Und wenn der Staat überschuldet ist? Dann verschleppt er die Insolvenz durch Inflation. Und wenn, wie wir heute wissen, die Gesamtsumme der faulen Papiere, die von internationalen Finanzexperten weltweit verkauft worden sind, fünfzehn mal größer ist als das globale Bruttosozialprodukt?

Kann denn die Weltwirtschaft Insolvenz anmelden? Bei wem?

Ich habe lange gezögert, aus psychologischer Sicht etwas dazu zu sagen. Denn in aller Munde ist die Vertrauenskrise, die Psychologen sind gerufen, etwas gegen sie zu tun, um verunsicherte Bürger von ihrem misstrauischen Schrecksparen abzubringen und die Binnennachfrage anzukurbeln, da die Exporte schrumpfen.

Und für Vertrauen sind die Psychologen zuständig. Wer jetzt nicht ganz schnell wieder seinem Bankberater und seinem fürsorglichen Abgeordneten vertraut, der muss neurotisch sein und braucht dringend Psychotherapie oder wenigstens Psychopharmaka.

Ich glaube aber nicht, dass wir eine kleine, in den Subjekten wurzelnde Vertrauenskrise haben. Ich fürchte, wir haben eine große und unleugbar objektive Krise, die in der Tatsache wurzelt, dass uns genau jene Experten neoliberaler Wirtschaftsführung, die sich unser Vertrauen zurückwünschen, in Schneeballsysteme verwickelt haben, mit denen verglichen Adele Spitzeder und selbst Bernhard L. Madoff harmlos sind.

Die Geburt eines Kindes ist in vielen zivilisierten Ländern die häufigste Ursache einer Scheidung in den ersten Ehejahren. Warum ist das so? Schließlich heiraten Menschen doch mit dem Wunsch, eine Familie zu gründen und mit dem gemeinsamen Kind die Liebesbeziehung zu festigen. Und warum ist diese »Erosion der Liebe« zwischen den Eltern durch das Kind noch nie richtig untersucht worden?

Die Geburt eines Kindes ist in vielen zivilisierten Ländern die häufigste Ursache einer Scheidung in den ersten Ehejahren. Warum ist das so? Schließlich heiraten Menschen doch mit dem Wunsch, eine Familie zu gründen und mit dem gemeinsamen Kind die Liebesbeziehung zu festigen. Und warum ist diese »Erosion der Liebe« zwischen den Eltern durch das Kind noch nie richtig untersucht worden?

Jeder hat sie in seinem Bekanntenkreis: Gäste, die auf eine reich gedeckte Tafel starren als sei sie ein australisches Gewässer voller Sumpfkrokodile. Ist da Weizenmehl drin? Milch? Eine Spur von Nüssen? Erdbeeren? Kiwis? Fisch? Sie haben eine Lebensmittelallergie, sie müssen diese Feinde ihres Wohlergehens rechtzeitig erkennen und unbedingt vermeiden. Schwingt da ein leiser Vorwurf mit, man habe sie eingeladen, ohne vorher ihre speziellen Diät-Bedürfnisse abzufragen?

Jeder hat sie in seinem Bekanntenkreis: Gäste, die auf eine reich gedeckte Tafel starren als sei sie ein australisches Gewässer voller Sumpfkrokodile. Ist da Weizenmehl drin? Milch? Eine Spur von Nüssen? Erdbeeren? Kiwis? Fisch? Sie haben eine Lebensmittelallergie, sie müssen diese Feinde ihres Wohlergehens rechtzeitig erkennen und unbedingt vermeiden. Schwingt da ein leiser Vorwurf mit, man habe sie eingeladen, ohne vorher ihre speziellen Diät-Bedürfnisse abzufragen?