In den siebziger Jahren wurde gekämpft und geschrieen in den Gruppen. Die Mitglieder beleidigten sich heftiger als heute, aber nie wäre es jemandem eingefallen, einen Angreifer wegen Mobbing beim Leiter anzuklagen. Es wurde mehr ausgeteilt und eingesteckt, mehr experimentiert. Es gab Abenteuerlust und Erlebnisdurst – vielleicht war deshalb die Flasche mit dem stillen Wasser entbehrlich.

Menschen hängen heute nicht nur an ihren Wasserflaschen, sondern auch aneinander, in einer früher undenkbaren, da auch ganz unmöglichen Weise. Als ich 1957 16jährig mit meinem neuen Moped, Zelt und Schlafsack zusammen mit meinem 18jährigen Bruder über den Brenner und Venedig nach Ravenna fuhr, schrieben wir – dort angekommen – eine Postkarte nach Hause. Diese Kommunikation wurde von beiden Seiten als absolut ausreichend empfunden. Irgendwann nahm die Mutter ihre etwas struppigen und unter einer Diät von Brot und Sanella schlank gewordenen Söhne wieder in Empfang.

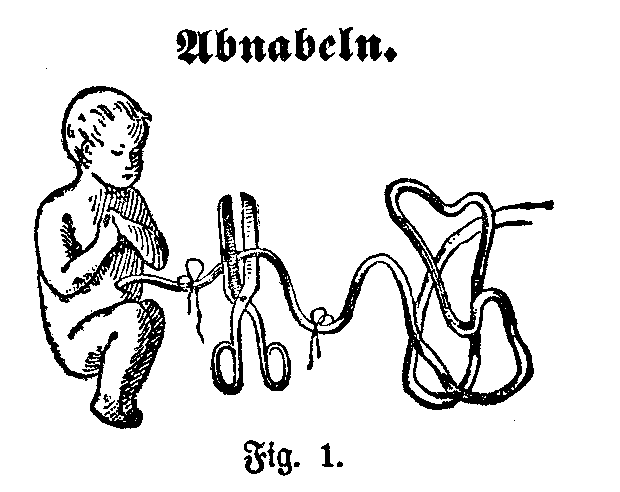

Heute erreicht mich ein Handyanruf meiner Jüngsten, kaum ist sie in Italien angekommen. Wir würden uns Sorgen machen, wenn das nicht so wäre. In Bus und Bahn hören wir Mobiltelefongespräche: Wo bist du? Was machst du? Wann kommst du? Wie geht es dir? Wie Blut durch die Nabelschnur, fließt die Kommunikation fast ohne Unterbrechung. Trennung ist nicht mehr normal; wir müssen sie inszenieren, indem wir ein Gerät ausschalten.

Eine Trennung zu ertragen, die mit ihr verbundenen Ängste zu verarbeiten, das stärkt das Ich. Es wappnet sich gegen Durststrecken und lernt, mit ihnen fertig zu werden. Die mobile Kommunikation beschenkt uns mit immerwährender Erreichbarkeit. Sie raubt uns Autonomie und Risikofreude, die leichter zu haben waren, als es noch einfach gar nicht anders ging.

5 Kommentare